김영수(金瑛洙)

专业为中韩关系,司马迁《史记》研究和中国历史文化研究。

“一人之下,万人之上”,宰相在现代的意义

金瑛洙

什么是宰相?

约2200年前,项羽与刘邦争夺天下霸权的“楚汉之争”时,有一个每当刘邦陷入危机时,给他献上妙计的人——他就是陈平。陈平绰号智囊,但他不是耍一些小聪明,而是从小就有远大的抱负。一次,村里祭祀时,陈平负责给人们分肉,由于他分得公平均匀,村民们对此赞不绝口,由此产生了成语“陈平分肉”,指办事公平。

据说,陈平不太喜欢村民们对他的称赞,于是叹道:“若让我分天下,也会分得那么公平!”这既是对自己身世的叹息,也是自豪感的体现,意味着自己不应只是在村里祭祀分肉的人,而是足以治理天下的人。

陈平在村里祭祀分肉的《陈平分肉图》。

陈平在当时担任的分肉事宜叫做“主宰”,是主导分肉的意思。“宰相”中的“宰”就是公平分肉的意思。也就是说,如同在祭祀公平分肉那样,宰相治国也必须公平处理。“相”是“帮助、辅佐”的意思。这两个字加在一起,“宰相”就是帮助或辅佐帝王,主宰天下事宜的人。

刘邦击败项羽建立汉朝后,机灵的陈平被封为一等功臣。到了吕后执政时,陈平继萧何、曹参后终于登上了自己盼望已久的宰相(当时的职称是“丞相”)之位。为避免吕太后的监视与迫害,陈平故意装作沉溺于酒色,等吕后死后便扫荡吕氏势力,拥立文帝,与周勃一起担任左丞相与右丞相。

文帝以德政与仁政稳定了政局,克服了政权初期常见的瓶颈危机。一天,文帝在朝堂上问右丞相周勃,天下一年判多少案件。周勃惊慌失措,说不知道。文帝又问周勃一年钱粮支出收入有多少。周勃又不能回答,紧张地直流汗。于是文帝重新问左丞相陈平。陈平不慌不忙地回答:“那方面有主管的人。”文帝问谁是负责人,陈平说:“陛下若问判断官司案件,请询问廷尉;若问钱粮事宜, 请询问治粟内史。”文帝不解地反问道:“那么宰相做什么事?”陈平向文帝磕头说道:

“陛下不嫌弃微臣的愚钝,让臣做了宰相。宰相的作用,对上辅佐天子调理阴阳,顺应四时;对下关注万物生长;对外安定四夷诸侯;对内亲和百姓;使得卿士大夫各能尽其职责啊。”

文帝对此回答表示赞同。右丞相周勃非常惭愧,出宫后责备陈平:“你怎么没告诉我这样应对!”陈平笑着说:“您处在相位上,还不知道宰相的职责吗?如果陛下问长安城中有多少盗贼,你还想勉强应对吗?”从此周勃自知他的才能远不如陈平。不久后,周勃称病请求免去相位,由陈平独自一人担任宰相之职。

历代名宰相

据统计,自中国有了宰相职位后,80个王朝共有过一千多名宰相。其中,忠实履行宰相职务的人叫做“名宰相”,大致可分为以下四个类型:

第一,改革革新型。典型的人物是被称为战国时期最厉害的改革者商鞅、宋代主导新政的王安石、明代的改革派宰相张居正等。

第二,在最高统治者面前直言不讳的直谏型。例如,三国时代的诸葛亮与唐太宗时期的魏徵、清朝范文程、夏朝关龙逢、殷朝比干等。

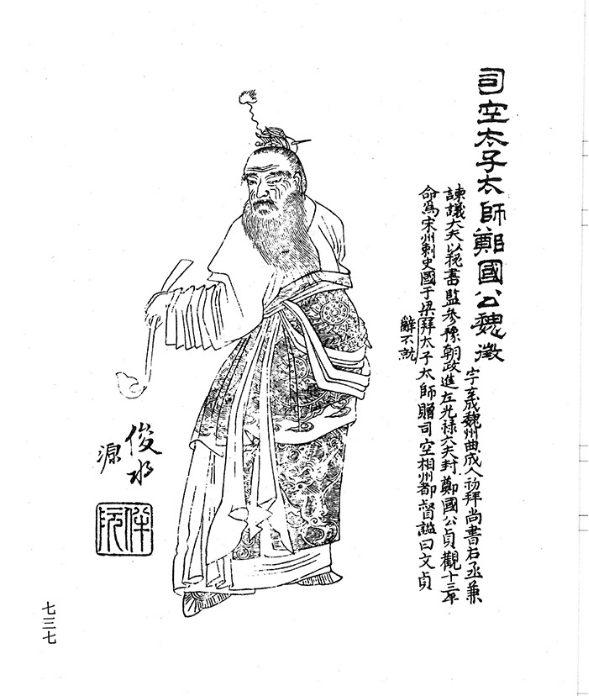

唐太宗时期的魏徵可谓是直谏的代名词。他死后,唐太宗失声痛哭说,从此失去了纠正自己言行的一面“镜子”。图为魏徵的画像。

第三,不屈不挠气节型。例如,坚持拒绝投降元朝而被杀死的南宋文天祥、死守明朝的陆秀夫与史可法等。

此外,春秋时期引领齐国实现富国强兵的管仲,这样的宰相属于满腹经纶型。管仲不仅使齐军变成了最强大的军队,还实现了富民政策,使齐国百姓富裕起来,由此获得了历代宰相中最好的评价。他留下的名言“仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱”至今仍脍炙人口。据说管仲比齐桓公还富裕,因而孔子曾指责管仲的豪华生活。不过,齐国百姓谁也不责骂管仲,因为他们都承认管仲有足够的资格享受荣华富贵。管仲为实现富民为国家奉献了40多年,谁又会责怪这样的人呢?

诸葛亮是中国人最喜爱的名宰相。作为宰相,他以“三公”著称,即公开、公平、公正。对任何一个政策,诸葛亮都会进行公开讨论。既然公开了,就应该公正处理,处理公正了,自然会公平。诸葛亮因受到法家思想的影响,严格执行奖惩制度,但这也基于三公原则。所以对诸葛亮的行赏,谁也不表示嫉妒,对诸葛亮的惩罚,谁也不表示埋怨。

中国人最喜爱的另一个人是周恩来总理。周恩来总理去世时,人们以“鞠躬尽瘁”四个字来表示哀悼,而这正是诸葛亮临出征前向刘禅写的“后出师表”中的一句话。这篇文章中,他以“臣鞠躬尽瘁,死而后已”表示了悲壮的决心。前后两篇“出师表”被认为是名篇中的经典,如实表现出诸葛亮的为人。

诸葛亮在临北伐前向刘禅上奏的公文中还公开了自己的财产。他写到,财产虽然不多,但还是足够维持生计,自己只是为了楚国与百姓尽力而已。诸葛亮死后,人们去整理他家,发现与当初他公开的财产比没有多一分钱,多一寸土。

诸葛亮在北伐魏国时在五丈原病死,其实就是过劳而死。他预料到自己活不长久,交代后事后撤回了楚国军队。诸葛亮的衷情与清廉也传给了子孙。他的儿子诸葛瞻是后主刘禅的驸马,身份高贵,但与魏国将军邓艾作战时被俘。魏国想方设法怀柔他,但他还是坚决不投降,自尽而亡。诸葛瞻的儿子诸葛尚也是在绵竹关战斗中战死的。

“亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。”(诸葛亮《出师表》节选。译文:亲近贤臣,远离小人,这是前汉时期天下兴隆的原因;亲近小人,疏远贤臣,这是后汉时期国家所以衰败的原因啊。先帝在位的时候,常常跟我谈论这些历史事实,没有一次不叹气并对桓帝、灵帝表示痛心和遗憾的。)

千古名相诸葛亮是宰相中的宰相,名垂千古。

然而,一千多名历代宰相中好宰相屈指可数,大部分是看统治者眼色的“伏地不动型”,无能型、奸臣型宰相也比比皆是。宋代与皇帝勾结陷害名将岳飞,并把宋朝卖给金国的秦桧是典型的卖国型。明代作为宦官实际担任宰相职务的魏忠贤实施了恐怖政治,属于残酷型。清代乾隆时期的和珅可谓是贪污的化身,他当宰相时一向贪污腐败,聚积了大量财富。嘉庆帝即位后没收和珅的财产,发现其规模相当于清朝18年来的财政。他的贪污手段有多厉害,令人难以想象。据说和珅死后,民间流行了“和珅跌倒,嘉庆吃饱”的说法。

盲人宰相的斥责

约公元前6世纪的春秋时期,晋国(今山西地区)有一名精通音乐的乐师,名叫师旷。师旷是盲人,关于他身世的传说有好几种,有的说他生来就是盲人,有的说他为专心做音乐而瞎了自己的眼睛。由此产生了成语“师旷之聪”,即“师旷耳朵尖”的意思。不仅如此,师旷还可以听到千里之外的声音,于是还衍生出了“顺风耳”这个词。

不过,师旷不是只精通音乐的人。他比谁都聪明,知识渊博,又很正直。所以他常常为君主做咨询,有记录称他位于相当于宰相的太宰官职。

有一天,晋悼公赞叹师旷说,“你眼瞎了怎么这么善于辨音与音乐?”师旷带着怒气答道:“眼瞎昏暗不是问题,君王昏暗才是问题”,于是提出了著名的“天下五墨墨论”,即天下有五种昏暗,指的是君王五种错误的统治,一般简称“五黑论”。下面是盲人乐师师旷提出的五黑论:

第一,君王不知臣子行贿博名,百姓受冤无处伸。

第二,君王用人不当。

第三,君王不辨贤愚。

第四,君王穷兵黩武。

第五,君王不知民计安生。

师旷是最早提出“民贵君轻”的民本主义者,比孟子还早。所以他才能在君主面前大胆直言,当面指责错误。

盲人宰相师旷提出的“五黑论”给我们的教训非常尖刻。

宰相在现代的意义

历史上,宰相在政治舞台上向来是“一人之下、万人之上”的角色。夸张点说,宰相是承担天下安危的人。所以宰相权力的大小无不例外地直接影响着政局。事实上,宰相的权力重而大,国力也强,反则不然。

不仅如此,宰相还弥补并完善了君主的治国手腕。早在商朝,汤帝为请来伊尹请了五次。这就是成语“五请伊尹”的典故。伊尹被汤帝的热情感动,于是辅佐汤帝,为灭夏立商起到了关键性作用。伊尹用做菜的方式向汤帝解释了统治道理,汤帝也在伊尹的帮助下成为明君名留史册。

最近韩国围绕国务总理人选的争论,让我重新思考我们的社会到底是不是一个开明的民主主义社会。总理候选人是否具备相应的资格,总理是否能够行驶固有的权力,统治者是否正确认识并承认总理的作用,是否给总理给予适当的权力等。说实话,现在韩国的总理的水平远不如几千年前的封建体制下的宰相,不是吗?

有一件历史事实就像一把匕首一样刺进我的心中:圣君贤相,即圣明的君主下有贤良的宰相。然而,愚蠢的君主下没有贤良的宰相。也许正是因为这一点,在政治能力不好且喜欢自夸的晋悼公面前,盲人宰相师旷不仅提出“五黑论”来抨击他,最后还把自己珍惜的琴向悼公甩去。(还有记录称师旷拿琴撞击悼公。)